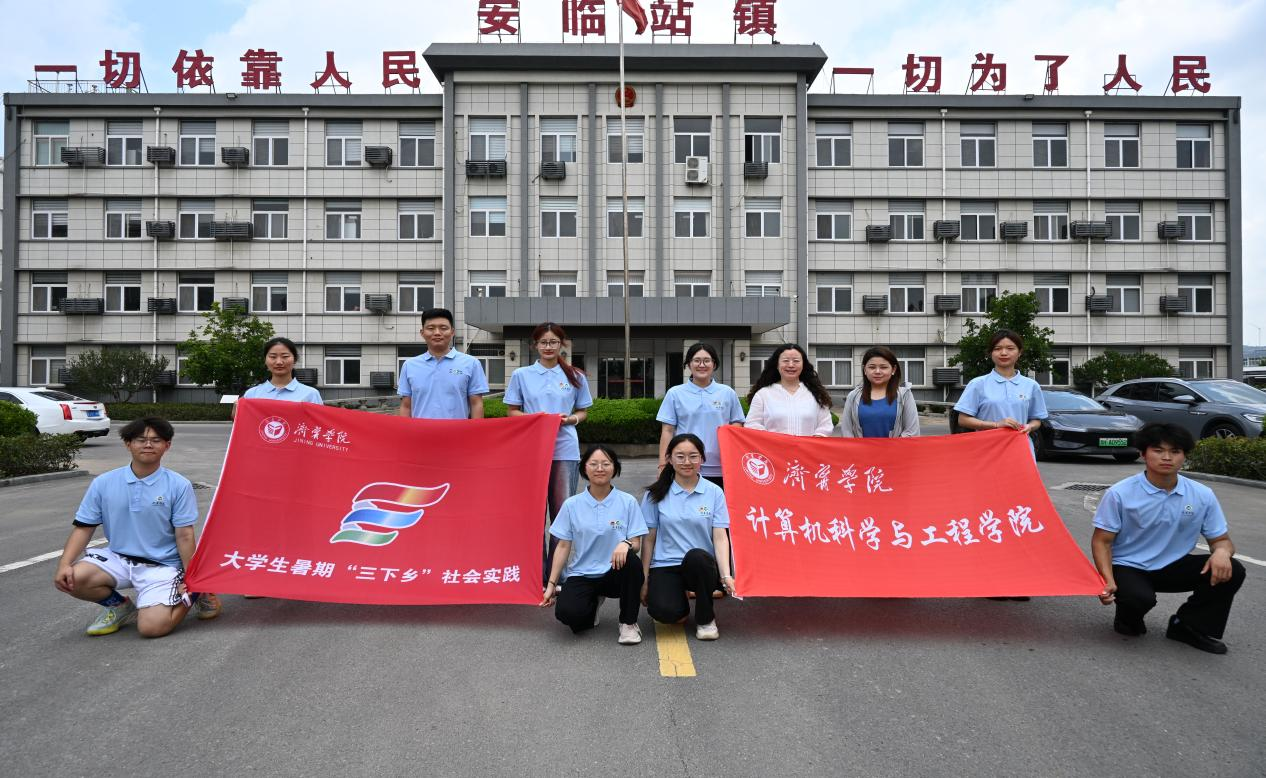

2025年7月初,济宁学院计算机科学与工程学院“血战陆房承铁骨,振兴安站富乡邻”实践团奔赴山东省肥城市安临站镇,于红色热土深耕,以青春之力串联红色传承与乡村振兴,书写独特实践答卷。

一、回溯红色记忆,聆听初心回响

在陆房突围胜利纪念馆,团队成员集体回溯烽火岁月,感悟先烈舍生取义的钢铁意志。走进沟北村,与老党员深度对话:25年党龄的杨延才,用质朴乡音诠释“跟党走、干实事”的初心坚守;50年党龄的郑庆范,动情讲述村庄从闭塞落后到规划有序、道路畅达的沧桑巨变,历史的回响在此刻清晰可感。

二、科技赋能振兴,激活发展引擎

以科技为笔,绘就乡村新篇。在站北头村,团队为“虎门小米”量身打造溯源系统,实现从田间到餐桌的全流程透明追溯,赋予农产品“数字身份证”;贺庄村蓝莓大棚引入精准数据分析,优化“合作社+农户”模式,为村民增收注入新动能;圣井峪古村落,团队为千年石墙、唐寺遗迹建立数字化档案,借力民宿经济让沉睡的历史焕发新生。沟北村“连心桥”工程盘活闲置土地,结出的硕果——“幸福食堂”,让75岁以上老人乐享免费热餐,民生关怀在此真切落地。

三、温情浸润桑榆,守护最美夕阳

实践团以行动传递敬老温情。成员郭天月陪82岁王爷爷对弈、整理内务,家常絮语暖意融融;文艺表演中,《我爱你中国》的旋律引发现场老人深深共鸣,眼含热泪;施天歌带领的互动游戏,更让沉默的张爷爷绽放孩童般笑容。敬老院院长由衷感叹:“这是院里近年来最富生气的一天”,青春的温度驱散了暮年的孤寂。

从陆房突围的烽烟战场,到乡村振兴的生动实践,团队深刻体悟:红色基因是融入血脉的信仰之基,振兴乡村是铺展大地的壮美诗行。科技赋能让古村重焕生机,幸福食堂丈量着民生厚度,“虎门小米”的金色希望与老党员们的赤子丹心交相辉映。济院学子以脚步丈量热土,以实干担当使命,成功串联起“红色传承—产业振兴—敬老助老”的实践图景,在新时代的征程上奋力奔跑,让红色精神与振兴力量,在这片土地上续写更加动人的篇章!

(撰稿:刘泉彤 摄影:实践队成员 审核:苏宁 责编:卓硕硕)